2025 年 3 月实施的《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》(GB 7718-2025),明确要求预制菜需通过扫码展示营养成分配比等核心信息,政策过渡期至 2027 年 3 月 16 日。这一政策并非单纯的合规要求,更是为深陷 “营养不透明、配方存疑、个性化不足” 困境的预制菜行业,提供了转型破局的核心机遇 —— 此前 68% 消费者担忧高油高盐、特殊人群不敢购买、2024 年行业信任度仅 32% 的痛点,将迎来系统性解决方案。

中选科技 HiMarking 提出的 “数字标签 + AI 营养师” 一体化方案,正是抓住这一政策窗口,将合规性标签升级为 “营养服务入口”,为预制菜构建从 “安全可溯” 到 “健康适配” 的信任链,成为行业翻盘的关键抓手。

一、政策红利:数字标签不止 “合规”,更是 “数据资产入口”

多数企业将 “扫码显信息” 视为合规成本,却忽视其背后三重核心价值:

- 信息扩容:二维码可承载无限字段,为 AI 营养师交互提供基础入口,突破传统标签的信息局限;

- 数据双向流动:消费者扫码填写身体数据→企业沉淀 “真实营养需求数据库”,反向优化产品配方(如针对控糖人群调整碳水比例);

- 责任边界清晰:标签数据由政府背书,企业通过 AI 提供 “营养建议” 而非 “医疗承诺”,大幅降低法律风险。

简言之:数字标签是 “数据接口”,AI 营养师是激活接口的核心应用,二者结合可将 “被动合规” 转化为 “主动获客”。

二、痛点破解:HiMarking如何解决预制菜 “三宗罪”?

消费者痛点1:担忧科技与狠活,不敢买

传统解决方案:仅推 “轻盐”“0 添加” 概念,产品同质化严重

HiMarking破局思路:扫码输入身高 / 体重 / 血糖→实时生成 “个人限盐 / 脂克数”,动态推荐适配套餐

消费者痛点2:口味千篇一律,复购低

传统解决方案:仅靠区域化口味包、DIY 调料,个性化不足

HiMarking破局思路:结合 “味觉偏好 + 健康目标” 双算法,生成 “千人千味” 定制菜谱(如控糖用户的低甜红烧方案)

消费者核心痛点3:消费者核心痛点

传统解决方案:依赖直播探厂、网红背书,缺乏实据支撑

HiMarking破局思路:区块链溯源 + AI 营养报告双码联动:左码看原料溯源,右码看个人化营养分析

三、技术落地:30 天可启动的 “轻成本” 方案(参考)

无需高额技术投入,方案可拆解为三层轻量级架构:

1. 数据层(低成本获取):

- 菜品营养值:复用企业现有自检 + 第三方检测数据,无需额外成本;

- 用户基础指标(身高 / 体重 / BMI):通过扫码页填写获取,0 成本;

- 连续血糖、运动数据:授权调用 HealthKit / 鸿蒙运动 API,免费获取。

2. 算法层(轻量化部署):

- 规则引擎:优先过滤禁忌(如痛风患者规避高嘌呤菜品、肾病患者限蛋白);

- 轻量 AI 模型:基于 500 万条临床营养数据训练的 GBDT 模型(<100MB),可直接部署在二维码 H5 页面,无需下载APP,1 秒出结果。

3. 交互层(高转化体验):

扫码→输入 3 项基础指标→生成 “红绿灯营养报告 + 1 周餐单”,支持一键加购电商。上海联舌网络试点数据显示:从扫码到支付闭环 < 90 秒,转化率提升 27%。

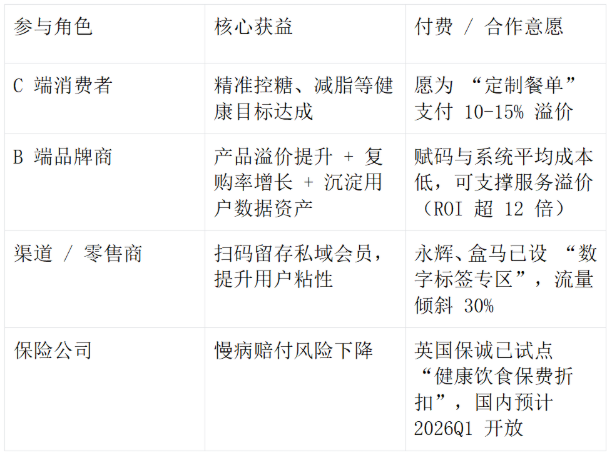

四、商业闭环:谁买单?能赚多少?

核心逻辑:成本由 “健康溢价” 覆盖,AI 营养师是串联各方的 “价值枢纽”,推动行业从 “低价竞争” 转向 “健康价值竞争”。

五、风险规避:避开 “伪医疗” 红线

- 话术边界:用 “营养推荐”“饮食参考” 替代 “治疗”“治愈” 等医疗术语;

- 数据最小化:仅收集 BMI、血糖等与膳食相关的字段,不触碰病史、遗传等敏感信息

- 算法备案:按《互联网信息服务算法推荐管理规定》完成 “营养算法” 备案,30 天可获取备案编号;

- 第三方背书:与中国营养学会等权威机构共建 “AI 营养建议标准”,提升公信力。

结语

预制菜上一轮风口靠资本驱动,这一轮翻盘靠 “算法 + 数据” 驱动。数字标签是政府递来的 “转型船票”,AI 营养师是登船的 “核心工具”—— 谁能让用户在 90 秒内相信 “这盒菜为我量身定制”,谁就能在 2026-2027 年的行业洗牌中,成为健康预制菜赛道的领跑者。